<<「不況ドミノ」の警告>>

毎日新聞社発行の『エコノミスト』誌11/12号(11/5発売)は、「欧州発 世界不況」の特集を組み、欧州経済は、(1)ドイツ自動車産業の減速、(2)ブレグジット、(3)銀行危機、(4)米欧貿易摩擦──により、景気が急失速する可能性が高い、これは世界経済を不況に導くリスクになりうる、として「欧州発 不況ドミノ」を警告している。その震源地は「欧州経済の機関車」と自他共に認めるドイツだ、「ドイツの産業界は、既に景気後退のまっただ中にいる、ドイツ企業の心理は極めて弱い」と指摘している。同誌はとりわけ、欧州経済をけん引してきたドイツ自動車産業の低迷に焦点を当てている。

そして現実に、ドイツの日刊紙・南ドイツ新聞は、11/8金曜日の朝、自動車メーカーの労使協議会で管理者側から配布された文書を引用して、ダイムラー・ベンツが、現在2年にわたって進行中の世界的な自動車産業の減速について警告し、グローバルな自動車産業の低迷から会社を守るためとして、徹底的なコスト削減プログラム、まず管理・経営陣の10%の削減、そしてより包括的なコスト削減プログラムの概要を提起したと報じている。当然、大量解雇を含むリストラ策が画策されているであろう。

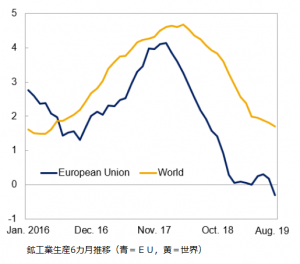

11/6、IMF(国際通貨基金)は、欧州経済に関する最新情報を発し、ドイツ・バーデン=ヴュルテンベルク州の乗用車製造現場の写真を冒頭に掲げ「世界の他の国々と同様に、ヨーロッパの貿易と製造業は弱体化しています。 この減速が他の経済分野に拡大しているいくつかの兆候があります。 」(IMF NEWS 11/6)として、6つの図表(右図はその第一)を掲げて経済活動の減速を分析し、成長率は昨年実績の3分の1にとどまり、2018年の2.3%から今年の1.4%への成長の低下を予測している。それはとりわけ新興欧州諸国の経済に顕著であり、ロシアとトルコが堅調な成長を維持していることからすれば対照的である、としている。しかも、ブレグジットにかかわる混乱、保護主義や地政学的緊張の高まりによって、不確実性が強化されており、リスク選好度の急激な低下など、危険性に注意を促している。

11/6、IMF(国際通貨基金)は、欧州経済に関する最新情報を発し、ドイツ・バーデン=ヴュルテンベルク州の乗用車製造現場の写真を冒頭に掲げ「世界の他の国々と同様に、ヨーロッパの貿易と製造業は弱体化しています。 この減速が他の経済分野に拡大しているいくつかの兆候があります。 」(IMF NEWS 11/6)として、6つの図表(右図はその第一)を掲げて経済活動の減速を分析し、成長率は昨年実績の3分の1にとどまり、2018年の2.3%から今年の1.4%への成長の低下を予測している。それはとりわけ新興欧州諸国の経済に顕著であり、ロシアとトルコが堅調な成長を維持していることからすれば対照的である、としている。しかも、ブレグジットにかかわる混乱、保護主義や地政学的緊張の高まりによって、不確実性が強化されており、リスク選好度の急激な低下など、危険性に注意を促している。

<<ドイツ銀行破綻の危機>>

「不況ドミノ」の震源地となりかねないのは、IMFも指摘する「金融セクターの脆弱性」である。とりわけその焦点は、ヨーロッパ最大の銀行であるドイツ銀行破綻の危機に注がれている。

ドイツ銀行は、2015~17年、3期連続赤字決算後、経営不振を招いた株式トレード業務から撤退し、少しは持ち直したのであるが、それでも同行が保有する不良債権を抱え込んだ金融デリバティブ(金融派生商品)は、18年12月末で43兆4600億ユーロ(約5300兆円)と巨額に達している。2018年第3四半期の純利益は2億2,900万ユーロであったが、2019年の第2四半期の損失は31億5,000万ユーロ、第2四半期と第3四半期の損失の合計は約40億ユーロに達し、わずか6か月で急速に損失を拡大させ、現金を流出させているのである。この第3四半期の結果が報道されるや、銀行の株式は1日で約8%下落している。

そして、ドイツ銀行の労働力の約2割に相当する18,000人の人員削減、労働者の解雇が進行している。今年の7月8日には、世界中の何千人ものドイツ銀行従業員がオフィスに到着わずか数時間後に失業を通告され、東京でも、株式トレーダーのチーム全員がその場で解雇されている。しかし事態はすでに手遅れの状況に突き進んでいるとも言われる。

ドイツ銀行は、世界59か国に約2000支店、従業員9万人、総資産1.35兆ユーロ(18年末、約160兆円)の巨大銀行である。これが破綻する事態に追い込まれれば、2008年アメリカのリーマン・ブラザーズの崩壊・リーマンショックどころではない、世界の金融システムにとってより壊滅的な事態、連鎖反応を引き起こし、不況ドミノを加速させ、世界の金融崩壊が始まりかねないと警告される事態である。

<<「各国は緊急時対応計画を」>>

前掲のIMF最新情報は、こうした事態に対処する政策対応として、「深刻な景気後退の場合に備えて、各国は緊急時対応計画を実施する必要があります。」としている。しかしそこで何が提起されているかといえば、「欧州諸国の金融政策は、引き続き緩和的であるべきであるが、 同時に、低金利を長期間維持すると、金融セクターの脆弱性が発生する可能性があるため、慎重に監視する必要があります。」と全く矛盾したものとなっている。引き続き金融緩和を提言しながら、とりわけヨーロッパで拡大しているゼロ金利、マイナス金利など超金融緩和がもたらす問題点も指摘せざるを得ない事態である。つまるところ、「緊急時対応計画」とは、破綻の危機に瀕する金融機関に、どこから、いかに膨大な資金を提供して救済し、誰にそれを負担させるのか、準備おこたりなくと提言しているだけに過ぎない、とも言えよう。

弱肉強食・最大限利潤追求オンリーの自由競争原理主義・新自由主義の横行と投機経済バブルへの依存、だぶつくマネーを実体経済と社会インフラに投資しない緊縮政策の破綻、という、危機を促進してきた事態の本質が見定められていないのである。そうした事態の分析や問題点の析出、これらを克服するニューディル政策こそが要請されているのに、全く不問に付してしまっている。したがって政策対応も、緊急時危機対応を訴えながら、どっちつかずの曖昧模糊としたもの、傍観者的なものとなってしまっているのだと言えよう。

(生駒 敬)