<<“トランプ戦争”が明らかにしたもの>>

前回で触れた対イラン“トランプ戦争”の意図、それが期せずして明らかにした中東の激変とアメリカの孤立化、ドル支配をめぐる攻防が、これまでとは違った質的に新しい段階をもたらしつつあると言えよう。

第一に、トランプ政権は、キラードローン攻撃によってイランの司令官を暗殺するという無謀かつ危険極まりない冒険主義によって、イランを孤立化させるどころか、逆に中東においてもアメリカ国内においても自らを孤立化させてしまったことである。これは取り返しのつかない、意図せざる結果だとも言えよう。

軍事的には、これまで長年にわたって侵略・占領・支配し、足場を築いてきたはずのイラクから撤退を要求されるという、アメリカにとっては到底受け入れがたい、考えられない事態を招いてしまったことである。

事実、トランプ大統領は、米軍基地撤退を要求するイラク議会の決定に激怒し、「我々は彼らにこれまでに見たことのないような制裁を請求する」と宣言し、次いでイラクの中央銀行がニューヨーク連邦準備銀行に保有する口座へのアクセスをブロックできるとイラクに警告し、脅迫している。米軍の占領初期に、石油省のこの口座が開設され、実質的にすべてのイラクの石油貿易収入がこの口座に保有され、現在の残高は350億ドルだとされている。イラク政府は、支出のために、この口座から毎月20億ドルを引き出しているが、それがブロックされると、支払い不能・デフォルト、財政破綻の事態に直面させられる。

さらに、イラクの米軍基地に駐留する有志連合軍のうち、カナダはイラクにいる500人の兵士の「一部」をクウェートに撤退させ、ドイツは兵員を削減し、デンマークやポーランドなど他のいくつかのヨーロッパ諸国が、イラクの決定を尊重し、彼らの軍隊を撤退させる方針である。残るはイギリスの800人、オーストラリアの300人となる。この事態もまったくの想定外だったと言えよう。

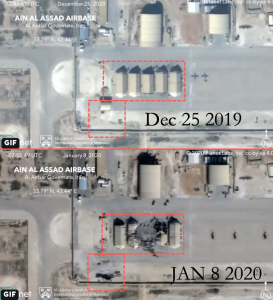

軍事的に予期できなかったもう一つの手痛い現実は、イランの報復攻撃の一環として行われた、米軍のアイン・アル・アサド軍事基地への攻撃は、イラン側のこれ以上エスカレーションしない、死傷者を出さないという配慮から3時間前に通告されていたにもかかわらず、イランがアメリカの目標を非常に正確に爆撃し、しかも米軍側は、発射された13発の弾道ミサイルのただの一つも迎撃して、撃ち落とすことができなかったことである。(上図は、1/8、イランの報復攻撃を受けたイラク北部の米軍アルアサド空軍基地の比較写真、コンクリートの障壁と兵舎が破壊されている。)

軍事的に予期できなかったもう一つの手痛い現実は、イランの報復攻撃の一環として行われた、米軍のアイン・アル・アサド軍事基地への攻撃は、イラン側のこれ以上エスカレーションしない、死傷者を出さないという配慮から3時間前に通告されていたにもかかわらず、イランがアメリカの目標を非常に正確に爆撃し、しかも米軍側は、発射された13発の弾道ミサイルのただの一つも迎撃して、撃ち落とすことができなかったことである。(上図は、1/8、イランの報復攻撃を受けたイラク北部の米軍アルアサド空軍基地の比較写真、コンクリートの障壁と兵舎が破壊されている。)

トランプ大統領は当初、死傷者ゼロと報告しながら、実は11人の脳震盪を起こした米兵がイラクから連れ出されたことも明らかになった。トランプ氏が、「世界最高」の最も洗練されたレーダーと迎撃ミサイルとして自慢していたものが何の役にも立たなかったのである。すでにその無能力さは、パトリオット・ミサイル防衛システムや、最先端のレーダーシステムを購入していたサウジアラビアの2カ所の石油施設が大規模に破壊された昨年9/14のイエメン反政府武装組織フーシ派のドローン攻撃によって暴露されており、さらに今回の事態によって米国の軍需産業と外交政策のいずれにも致命的な打撃を浴びることになったのである。これも全く意図せざる結果だと言えよう。

サウジをはじめとする中東地域の米国の同盟国は数千億ドル以上もかけて米産軍複合体・軍需産業の武器を購入してきたのであるが、今やイランのより安価な精密ミサイル、ロシアのより高精度な迎撃システム(S-400)の購入に事態は急変している。ここ数か月、サウジアラビア、カタール、アルジェリア、モロッコ、エジプトなどが、このロシアの防空システム購入交渉に入っているという事態である。

そして今や最大の盟友・サウジまでもが、長年の敵対関係にあったイランとの平和的外交関係の構築に切り替えだし、それをストップさせるべく打ち出したのが、今回の“トランプ戦争”だったのである。昨年の10月上旬にサウジアラビアはイランと緊張緩和について話し合うことをイラク首相に約束し、この1月にサウジアラビアからの申し出に対する回答を携えてイラクを訪問したソレイマニ司令官、彼を爆殺したのは、こうした事態の進展への焦りがもたらしたものでもある。しかし、短慮と冒険主義がトランプ政権に深刻な事態を自ら招くこととなったのである。

<<「ペトロダラーサイクル」の危機>>

第二に、地政学的・経済的には、ドル支配の危機が今回の事態によって一層明確になってきたことである。

まずイラクが、軍事的のみならず経済的にも米国依存脱出を明確にし、昨年9/23、アブドゥルマハディー首相が、55人の代表団の長として北京を訪問し、中国がイラク再建に貢献する用意ができていることを確認、8つの広範囲の覚書、与信契約の枠組み等が署名され、イラクが中国の「一帯一路」構想に参加する計画、中国がイラクの油田開発、インフラ再建に参加する計画がその中に盛り込まれたのである。これはアメリカにとっては、中東支配の根幹を揺るがす劇的変化の筆頭と言えよう。だからこそトランプ大統領が、中国との合意を撤回しなければ「あなたと防衛大臣の両方を殺す」と暴漢・凶悪犯丸出しの電話をイラク首相にかけたのであった。

そしてより根源的なドル支配の危機が、オイルマネーとしての「ペトロダラーサイクル」の危機として進行しだしていることである。少なくとも1980年代初頭までは、サウジアラビアを盟主とするOPEC(石油輸出国機構)は、石油貿易で50%以上の市場シェアを確保し、その決済手段はあまねく準備通貨としてのドルに限定され、価格支配のみならず、これがアメリカのドル支配を確実に強化する手段として機能し、世界の石油貿易のすべてに適用され、その利益の見返りとして、アメリカはサウジアラビアから石油を購入すると同時に、膨大な軍事援助と装備を提供してきたのであった。これがドル支配を支えてきた、決済もドル、投資もドルという「ペトロダラーサイクル」であったが、1980年代半ばまでに、OPECのシェアは3分の1未満に低下し、2019年現在、OPECのシェアは約30%にまで落ちている。いまだ重要性はあれど、さらに確実に低下することが確実視され、アメリカ自身がすでに石油輸入国から、輸出国に転換し、割高なシェールガス輸出を同盟国に押し付け始めている。

問題はそれ以上に、今回の無謀な“トランプ戦争”の現実から、アメリカへの安定した信頼性が一挙に失われ、石油貿易の決済がどんどんドル離れを進行させ、OPEC諸国自身もそれに応じ、ユーロをはじめ自国通貨や他の決済手段に切り替えられる事態が進行し、その分、決済ドル需要が明らかに減少し始めていることである。そしてより大規模には、すでにロシア、中国、イラン、インドおよびその他のユーラシア諸国が、現地通貨での取引に切り替え、その比重を増していることである。

恐喝と緊張激化は何ももたらさないばかりか、ドル支配の危機を一層明瞭にしたと言えよう。

アメリカにとってはこうした深刻な事態をいかにして挽回するか、トランプ政権は現在、イランやイラクに対する制裁のさらなる強化しか持ち合わせてはいない。こうした制裁は致命的な、破局的な事態、さらなる戦争をしかもたらさないであろう。戦争をさせない、戦争を導く制裁も許さない、好戦勢力を孤立化させる世論形成こそが要請されている。

(生駒 敬)