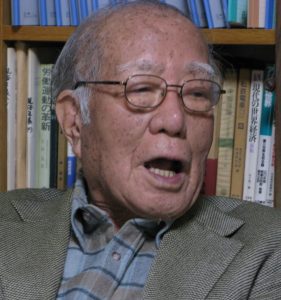

【投稿】吉村励先生のご逝去を悼む

福井 杉本達也

2020年1月3日、吉村励先生がご逝去された。1922年お生まれでなので、97歳であった。先生は1948年に旧制大阪商科大学(現大阪市立大学)を卒業後、同大学副手(現在の助教的立場か)として採用され、1985年に同大学を経済学部教授を最後に退官された。その後、1997年まで奈良産業大学に奉職されておられた。

2020年1月3日、吉村励先生がご逝去された。1922年お生まれでなので、97歳であった。先生は1948年に旧制大阪商科大学(現大阪市立大学)を卒業後、同大学副手(現在の助教的立場か)として採用され、1985年に同大学を経済学部教授を最後に退官された。その後、1997年まで奈良産業大学に奉職されておられた。

「大和のつるし柿」

手元に「大和のつるし柿」という先生の退官時の記念論文集がある。これは同大学文学部哲学科の故森信成先生が吉村先生につけられた「あなだ」である。奈良県の諺のようであるが、「みかけは悪いが、味は良い」という意味だそうだ。ところが、森先生のつけられた意味は異なっていて、「へたなりに固まっている」(へた=柿のの萼(がく)が脱落せずに台座のようになったもの)という意味で、吉村先生の将棋が上達しないことを揶揄したものとのことである。将棋と言えば、先生と我々11人で三朝温泉・出雲方面へ旅行した時があった。当時は山陽新幹線もなくディーゼル車が福知山線経由で走っていた。帰りは出雲から大阪まで7時間ほどかかったような記憶がある。行きの列車ではトランプのナポレオンゲームを、帰りの列車内では我々と延々と将棋を指し続けられたことを思い出す。先生はお一人になられた晩年にはサービス付き高齢者住宅に入所されたが、何度かお邪魔した我々の1人と将棋を指すことを楽しみにしておられたようである。

「荷物を積まない帰り車」

先生がある新聞記事を紹介された中に、米国の運送労働者の「荷物を積まない帰り車」というのがあった。道路運送車両法が改悪され、今日の日本のように超勤も支払わず、高速道路のサービスエリアを休憩所として仮眠と時間調整による「ジャストイン・タイム」での配送を強いられ、携帯を持たされて留守の家を何度もAmazonの商品を配達するような運送事業者の実態を見ていると、帰りに車に荷物を積まないで帰るなんてなんともったいないことだと思うかもしれない。「帰り荷がなかったら、何社でも回って営業して帰ってこい」というのが現状である。我々も最初、先生からこの言葉を聞いたときには「損をするのではないか」と即座には判断に迷った。しかし、帰り荷を積んで帰るということは、配達先の地域の運送業者と運送労働者の仕事を奪うことである。互いに仕事を奪い合うことによって、労働者間で競争し合い、最終的に自らの首を絞めることとなる。米国の労働者は労働者間の競争を制限して自らの地位を守っていたのである。先生の学説の根本には一貫して労働者の連帯を追求したことにある。そのためにどのよう賃金形態が理想なのか、労働組合の組織はどうあるべきかを生涯にわたり研究され、労働運動側に提起され続けたのではないか。

ロゾフスキー「左翼労働組合の意義と任務」とG・D・H・コール「労働組合入門」

先生から、「これらの本を読んでおくように」と、書籍リストのコピーを2枚渡された。100冊近くの書籍が並べられていたが、とても非力な個人の能力を超えており、そのほとんどの書物に直接あたることもなく今日まで来てしまった。しかし、その中でわずかではあるが印象に残るものがある。輪読のテーマにした1つがロゾフスキーの「左翼労働組合の意義と任務」があった。「ロゾフスキー」といっても今日ではほとんど名前を知る人もいないであろう。赤色労働組合インターナショナル(プロフィンテルン 1921~1937年)の責任者として組合を指導しているが、「革命的労働組合は社会主義の学校」であり、「改良主義的労働組合は資本主義の学校」であるという言葉がある。労働組合のそれ自身としての独自の価値を認めず、労働組合に特定の政党(共産党)が伝動のベルトをくっつけて政党の政治路線を労働組合に押し付けようとする、いわゆる「伝動ベルト論」である。先生はこうした考え方を一貫して批判され、労働組合は「労働力商品の一括販売の組織」であり、労働市場の過半数を制することによって、賃金、他の労働条件を有利に規制することができると説かれた。その理論的提起が『労働組合と戦線統一』(1972)であったといえる。もちろん同著の中で先生は「半労働組合」としての企業別組合の主体性の欠如を危惧しておられた。先生は「護送船団」を例にして、20ノットの船と13ノットの船が船団を組む場合、船団のスピードは13ノットで進むしかないと述べられておられた。しかし、現在の労働運動の現状を見るかぎり、結果として13ノットどころか3ノット程度にまで速度を落としてしまった結果責任は、企業別組合にどっぷりつかったまま、先生の理論を現実化できなかった我々の実践にある。

もう一冊、印象に残ったものとしてG・D・H・コール(英社会主義団体のフエビアン協会の代表)の『労働組合入門』(1953)がある。日本語版では上下2冊である。なぜか、コールの『労働組合入門』はノートを取ってあった。コールは本の最初の1Pで「労働組合とは、一種または二種以上の職業に就業する労働者の結社をいうのであって、その組合員の日常の作業に関連した経済的利益の保護推進を主要目的として運営する結社である」と書いている。続けて「しかしながら、労働組合がいかにいろいろの事をするといっても、その主要目的の一つがその組合員の経済的利益の擁護でない限りは、いかなる団体でも普通には労働組合とは考えられない」と述べている。ここからは「伝動ベルト論」などのような物騒なものは出てこない。先生がこの本を読んでおけといわれた理由が分かる。

奥様と年に二回の海外旅行

奈良産業大学を退職されてからは、悠々自適の生活をされておられたのであろう。先生は奥様とご一緒に年に2回は必ずと言っていいほどに海外旅行をされていたように思う。行先はヨーロッパや中国方面が多かったように記憶している。ルーブル美術館やウイーン美術史博物館なども見学されたのであろう。西洋絵画の鑑賞について、「やっぱり聖書の物語が分からないと絵画の意味がつかめないね」とおっしゃられていた。「聖○○の虐殺」などという題名では、特に旧約聖書の知識がないと「よくわからない、旧約聖書を読むべきだ」と話されていた。

また、1970年代に、旧ソ連邦のウクライナの首都キエフをご子息を連れられて旅行されている。5月1日のメーデーの行進を見学されたことを昨日のことのように印象的に語られていた。

旅のエピソードとしては、ヨーロッパ方面に旅行されたときに、1本前に出発したツアーの添乗員がツアー客全員の金券チケットを忘れて出発してしまったので、その後に出発する先生夫妻にそのチケットを追っかけて持って行って、添乗員に渡して欲しいと頼まれたとのことである。おかげで旅費の半分ほどがタダになったと話されておられた。

先生の奈良のご自宅には奥様との旅行の写真のスクラップブックが行先別にきちんと整理されて部屋全体を占拠するように並べられてある。お伺いしたときは、必ずその写真を出されて奥様との旅の思い出を懐かしく話されていたことを思いだす。今は主のいなくなった部屋に、まだスクラップブックが鎮座しているのだろう。