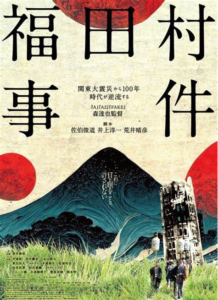

【映画評論】『福田村事件』

福井 杉本達也

関東大震災5日後の1923年9月6日、千葉県東葛飾郡福田村(現・野田市)三ツ堀の利根川で薬売り行商人15名が自警団に襲われ、香川県から来た薬行商人を襲い、幼児や妊婦を含む9人を殺害した。襲われた行商人は全員、被差別部落出身者であった。

9月1日に関東大震災が起こり、人々はパニック陥った。震災直後から「朝鮮人が井戸に毒薬を投げた」「朝鮮人が暴動を起こす」とのデマが流れ、政府は9月2日に戒厳令を出し、関東各県に命令して在郷軍人や青年団、消防団などによる自警団を結成した。彼らは猟銃や日本刀・竹やり等で武装して、「朝鮮人」と疑問を抱く人を次々と尋問し、多くの朝鮮人や、朝鮮人と疑われた人が犠牲になった。行商は部落産業の一つであり、多くの人々が行商に従事したが、行商人への偏見も強い時代であった。関東大震災100年映画「福田村事件」はこの史実を元に映画化したものである。

日本統治下の京城(現ソウル)で教師をしていた津田智一(井浦新)と妻の静子(田中麗奈)は、智一の故郷の福田村に戻る。程なくして関東大震災が起り……

2 映画における知識人の位置

知識人である智一にしても、妻の静子にしても、村長の田向龍一(豊原功補)・新聞記者の恩田楓(木竜麻生)にしても、朝鮮人差別や自警団の結成には批判的なように描かれている。時流に批判的ではあるが、積極的に止める勇気はなく、時流に流されるままに過ごしている。唯一の抵抗が静子に促された智一が虐殺を止めに入る。映画の終わりで、智一と静子が朝靄のかかった利根川の渡し船に乗り、あてどもなく漕ぎ出すが、これが、知識人への見方を総括しているといえる。映画には静子と渡し船の船頭・田中倉蔵(東出昌大)との関係やその倉蔵と戦争未亡人となった島村咲江(コウムアイ)との関係、井草マス(向井祐香)と舅の井草貞次(榎本明)の関係などが、副旋律をかなでている。もちろん行商人差別や朝鮮人差別を強調するだけでは重すぎる内容となり、映像の娯楽面をなくしてしまうが、果たして必要なストーリーなのか疑問の残るところである。

映画はもちろん現代人から見た100年前の知識人の解釈であり、傍観者であり、ニヒリスティックであるが、それが虐殺を止めることができなかったという反省(贖罪意識)でもあるが、その見方が正しいのかどうか。

3 プロパガンダにおける知識人の役割

映画においては朝鮮人虐殺のプロパガンダは政府・内務省から発せられた通知と、虐殺を煽る警察の活動によって、長谷川秀吉(水道橋博士)らの在郷軍人や青年団、消防団などの自警団が煽られ、虐殺に動員されていく。最初に行商団の団長・沼部新助(永山瑛太)を殺害し、虐殺の口火を切ったのは、夫が震災直後に朝鮮人に殺されたのではないかと信じる下条トミ(MIOKO)であるが、子供を背負った主婦がいきなり虐殺に加担するという描写には違和感がある。トルストイは『日露戦争論』において、「知識人が先頭に立って人々を誘導している。知識人は戦争の危険を冒さずに他人を扇動することのみに努め、不幸で愚かな兄弟、同胞を戦場に送り込んでいるのだ」と知識人を批判している(孫崎享『同盟は家臣ではない』2023.8.20)。福田村でも、政府・内務省からの通知や警察による画策の間に知識人による扇動があったのではないか。映画では記者の恩田が編集長の砂田伸次朗(ピエール瀧)を非難するシーンがあるが、新聞の見出しだけで民衆が行動を起こしたとは思われない。当時の民衆がいつも新聞を読んでいたとは思われない。政府⇒警察⇒新聞⇒と情報から遮断された民衆の間をつなぐ村の知識人の回路があったはずである。

4 水平社宣言について

自警団に捕まった行商団の6人が殺されようとしたときに、浄土真宗のお経が唱えられる。最初は『正信偈』だったものが途中で『水平社宣言』に変わる。水平社は1922年3月に創立された。福田村事件は1923年9月であるから、わずか1年半で宣言が全国に広がったはずはない。映画は娯楽性を持ったフィクションであり、必ずしも史実に忠実である必要はないが、行商団と被差別部落をどう表現するかを悩んだのであろう。しかし、抽象論に迷い込んだのではないか。

本来、人を虐殺するという行為は、相手を人間とみなしていないからできるものである。イスラエルによるガザのパレスチナ人虐殺を巡って、イスラエルのジャーナリスト:ギデオン・レヴィ氏は『差別の構造』という小論において、「米国からイスラエルに送りこまれてきたゴルダ・メイア女史(元首相1969−1974 )は言った。この忘れ難き女性は、『ホロコーストの後、ユダヤ人はやりたい放題やる権利を手にした』と言った。」とし、「イスラエル人が共に生きることを許したパレスチナ人を構造的に非人間化するものだ。もしも彼らが我々のような人間でなければ、人権は問題にならない」「ほぼ誰もパレスチナ人を自分と同じ人間として見ていない」「イスラエル人はパレスチナ人を動物のように扱う」「彼らは我々のような人間ではないという信仰だ。こうした犯罪行為により我々イスラエル人は平穏に生きることが許されるという信仰だ。何年も続いてきた犯罪行為で、あらゆる人間性を失ってきたのだ。人間性、価値観を」と書いている(2023.11.7)。水平社宣言を暗唱できるような集団が非人間的集団とはいえない。かなりの知識人集団である。実態は違うであろう。地元では食えないから行商に出たのである。差別によって読み書きもままならなかったであろう。非人間とみなされていたから虐殺されたのである。けして朝鮮人と間違われたからではない。朝鮮人も非人間とみなされていたのである。『非人間』を映像表現できるかどうかは課題である。

映画「福田村事件」については、これまで取上げられることのなかった「関東大震災時の朝鮮人虐殺」問題をとりあげるという意欲作であること、また虐殺された人々が、朝鮮人ではなく日本国民で香川県の被差別部落の人々であったことなど、歴史的事実、埋もれかけた歴史に光をあてたことで、話題になっている。

一方で、映像表現においては、フィクション部分も多い中で、批判する意見も多い。

以下に、毎日新聞に掲載された文書の要約を紹介したい。

<映画「福田村事件」の軽さ>(井上英介の喫水線 毎日新聞 2023/12/9)

▲関東大震災から100年の今年、映画「福田村事件」が公開された。発災5日後の1923年9月6日、香川県から来た薬の行商の一行15人が千葉県福田村(現野田市)で自警団員らに襲われ、妊婦や子供を含む9人が殺された。15人は被差別部落の出身だった。この史実に基づく森達也監督の作品だ。

▲震災では「不逞鮮人が混乱に乗じて放火した」「井戸に毒を投げた」などのデマが広がり、朝鮮人数千人が殺されたが、日本人が襲われたこの事件を私は知らなかった。作品は、終盤の襲撃場面に向けて加害側の村人たちと被害側の行商団員を淡々と描く群像劇だ。作品を評価する人には申し訳ないが、見終わってげんなりした。事件や背景の差別の構図を伝えようと、いかにもいそうな人物たちが説明臭いセリフを言う。よくある再現ドラマじゃないか……。

▲突き詰めれば映画の評価は個人の好き嫌いだが、それではすまない問題もある。被害者の描かれ方だ。行商の子孫は作品を見てどう感じたのか。今も差別に苦しむ香川の犠牲者の故郷を訪ねた。その末裔に当たる男性は怒りを含んで私に言った。「行商を面白おかしく描き、ばかにしていると思った」

▲彼は映画のおかしな描写を列挙した。行商のリーダーが道中、怪しげな山伏姿で物を売るシーンもその一つだ。「ガマの油みたいなニセ薬を売る設定だが、事実に反する。当時の行商はまっとうな商売をしていた」と言う。

▲男性の「祖母や母は反物から呉服を仕立てて売り歩き、各地に得意客がいた。呉服も薬も信用が命。まがいものを売るなど考えられません。」

▲森監督は、「条件が重なって善良な人が善良な人を殺す」と語る。だが、男性は「村人たちは善良だったのか」と問う。内面に朝鮮人や部落への差別、行商蔑視が折り重なっていなかったか、と。

▲研究者の間では、行商が讃岐弁で朝鮮人と間違われたというのが定説とされてきたが、事件の掘り起こしに長年取り組む野田市の元市職員・市川正広さん(80)は、これを「複合差別」と呼び、「加害者側が言い訳に使った理屈だ」と単純な讃岐弁誤認説を否定する。

▲森監督は「フィクションとはいっても史実のエッセンスは大切にした」と語る。実際、映画製作で香川の現地を取材する森監督の様子がテレビで放映され、これをきっかけに末裔の男性らのネット上でさらされる悪質なアウティングが起き、傷ついた人もいる。事件の影響は現在進行形だ。

▲この国の負の歴史を直視しようとする森監督の問題意識は評価する。しかし、それを描くために史実を矮小化したという印象が、私の中でどうにもぬぐえない。森監督本人にそんな感想を伝えると、「あの惨劇はどこでも起きうると訴えたかった。その意味で事件名を別のタイトルにすべきだった」、やりとりは平行線だった。(要約)