【投稿】アベノミクスの現実と極右改憲大連合

<<“オンステージ”>>

安倍政権は、野党の不甲斐なさ、だらし無さを横目に、各種世論調査での安倍内閣の支持率が上昇し続けていることに調子に乗り、過度の自信と自己満足、うねぼれが前面に出だし、浮き足だち、全てにおいて前のめりになりだしている。

4/16の朝日の世論調査では、就任して4カ月になる安倍首相の仕事ぶりの評価を聞くと、「大いに評価する」16%、「ある程度評価する」61%、「あまり評価しない」17%、「まったく評価しない」4%と、評価が大きく上回り、77%に達している。一番評価する政策はアベノミクスに象徴される「経済政策」であるが、「原子力発電やエネルギー」と「憲法改正」がそれぞれ6%に過ぎない、そのことは完全に忘れ去られている。しかし安倍政権は、その不人気な原発再稼働と憲法96条改悪を参院選を待たずに前のめりに押し出し始めだしたのである。

読売の調査も、安倍政権の経済政策を評価する人が67%に達しており、自民党支持率が39-45%なのに対し、2位の民主党は5、6%で、8倍前後もの大差がついている。こんな好機は二度とないであろう。この機会に安倍首相としては参院選で「衆参ねじれ」を解消し、野党を蹴散らし、圧倒的多数でもって念願の9条改悪に向けて、憲法改正や軍事力増強、教育改革などのウルトラ保守回帰路線に踏み込む意向なのであろう。

4/17、安倍政権下で初めて行われた党首討論では、民主党・海江田氏の肝心の質問にはまともに答えないで、欧州金融危機の後退によって株高への反転基調が明確になりだしたのを手前勝手に都合よく解釈して、しかも昨年9月時点では解散も総選挙も全く確定もしていない段階であったにもかかわらず、「私が総裁になったのは昨年9月。次の総選挙で自民党が勝つのは既定路線だったから、マーケットはその段階(9月)で反応した。そういう見方で確定している」とまで放言、「日本を覆っていたどんよりした空気が変わったんですよ」と自らの“アベノミクス”の成果を延々としゃべりまくり、最近の円安・株高の成果を細かな数字を挙げて自画自賛、「討論というより“オンステージ”だった」(日刊ゲンダイ4/18号)。

<<絶好のマネーゲームの場>>

この党首討論で安倍氏は、「まず最初に輸入品が上がり、これから半年かけて輸出も良くなる。今年度の経常収支は4.6兆円のプラスになり、それは間違いなく賃金にかわっていく」と述べ、4/18日朝の日本テレビ系朝の情報番組「スッキリ!!」に生出演した際にも、アベノミクスに絡み、「庶民への還元はいつになるのか?」との質問に対して、安倍首相は「夏を越えれば実感していただけるはず。間違いなく多くの方々の収入が増えていく」と断言した。

確かに今のところ、円安と株高に沸いて大手メディアが意図的に持ち上げ、アベノミクスをはやし立てているが、賃金は上がるどころか、実態は円安とそれに連動した株高だけであり、危なっかしく寒々としたものである。

株高の正体を見てみても、2012/10~2013/3の間にアメリカを中心とする外国人投資家が約6兆円も買い越している。これは2005年以来である。マネーゲームに一喜一憂する投機資本はアジア株から日本株へ資金を移動させており、米国上場の日本株投資信託の売買代金が急増したのであるが、その日本株を買いあさっていたのは、金利差や為替差益を徹底的に追求するマクロファンドやヘッジファンドで、ソロスファンドやポールソンなどはこの間に円売りや株式先物取引で空前の莫大な利益を稼いだと言われている。彼らはいち早く投機資金を仕込み、遅れて市場に参入して株価を引き上げてくれるのを待つだけで、数十億円で数百億円の利益がころがりこむという。彼らの日本株の平均的な保有期間は短くて数週間、長くても二、三ヶ月程度、政府や日銀の態度表明や経済指標を追いかけ、短期売買を繰り返し、不動産株や銀行株など流動性が大きく、株価変動の大きい銘柄に狙いをつけ、上がれば売り、下がれば買う、短期トレードを繰り返して莫大な利益を稼いでいる。こうしてアベノミクスは絶好のマネーゲームの場を提供したのである。

そしてマネーゲームには必ず転機が訪れざるを得ない。真の日本経済の活性化が図られない限りは、ここが潮時と見切りをつけ、参院選前後にも大規模な利益確定売りが発生する可能性が大であり、株価急落が待ち受けているともいえよう。

<<間違いなく支出が増える」>>

安倍首相は「間違いなく賃金が上がり、多くの方々の収入が増えていく」と断言しているが、これは嘘八百のたぐいである。労働力調査を見ても12月から2月までの3ヵ月間で、就業者数は5万人減少し、失業率は0.1%ポイント上昇している。賃金の上昇や雇用の改善などはまったく生じていない。

首相の異例の賃上げ要請で注目された今年の春闘も、結果は寒々としたものである。連合が4/16に公表した春闘の回答結果(第4回集計)によると、傘下2139組合の平均賃金の上げ幅は、前年比で月額わずか67円である。300人未満規模の中小企業の回答集計では、妥結額が平均4179円、前年比0・10%減、金額で397円下回っているのである。

大企業はこの10年間で計260兆円もの内部留保をため込んでおり、数万円前後の賃上げ余力は十分にあるが、経団連が発表した東証1部上場企業(500人以上規模)の回答・妥結状況をみると、製造業の平均月額が6204円増、前年比1・96%増、金額では前年の回答額よりマイナス115円、非製造業は6201円で、前年比1・81%増、プラス494円であるが、この金額にはいずれも定期昇給分を含むとしており、本来の賃金のベースアップがなかったことを示しており、首相の賃上げ要請などどこ吹く風で、徹底して賃上げを抑えたのが大企業の実態である。すでにこの時点で春闘は事実上集結しており、安倍首相の「間違いなく賃金が上がる」見込みは潰え去ったのである。

そして収入が増えるどころか、この間の急激な円安による輸入インフレだけは、確実に消費者の負担増となって押し寄せてきている。燃料価格の高騰を理由にで5月から関電が電気料金を平均9.75%、九電が平均6.23%アップ、東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガスが使用料金を98~140円値上げ、製紙業界もティッシュやトイレットペーパーの値上げに向け、スーパーと価格交渉を進めており、輸入穀物や果実の卸価格も昨秋と比べ、最大6割ほど上昇し始めている。収入が増えるどころか「間違いなく支出が増える」事態である。

<<アベコベノミクス>>

そしてさらに問題なのは、安倍政権の「成長戦略」である。その柱が、小泉内閣以来の新自由主義・市場原理主義路線に基づく、徹底した規制緩和路線である。

4/17の規制改革会議で、三つの規制緩和が提案されたが、その第一は、有料職業紹介の規制緩和で、今まで年収700万円以上の求職者、失業者からしか手数料をとれなかったのを、年収要件を撤廃する。一方では解雇しやすい規制緩和を推し進め、同時にそれによって、失業した人からは職業紹介に手数料を支払わせるというあくどさである。

そして第二が、労働者派遣法の派遣禁止業務や派遣期間の緩和である。派遣労働者をさらにもっと増やそうというのである。深刻な格差と低賃金を蔓延させてきた派遣労働を規制するのではなく、昨年、改正したばかりの労働者派遣法を180度逆行させようというのであるから、あきれたものである。

さらに第三は、保育の規制緩和で、保育士数を基準の8ー9割とすることを認める。保育の質を低下させ、子どもを犠牲にする規制緩和である。

さらに安倍政権の産業競争力会議では、残業させやすくする労働時間規制の緩和、労働力移動をしやすくし、解雇しやすくする解雇規制の緩和、正社員を多様化し、勤務地限定正社員、職務・職種限定正社員、短時間正社員、専門職種型派遣社員のような多様な雇用管理区分の導入、これらが「成長戦略」の柱として提起されている。

さらに驚くべきは、産業競争力会議の提案を受けて、厚生労働省と社会保障国民会議は、高額療養費の自己負担上限額の倍増、75才以上の医療費自己負担の1割から2割への引き上げを検討しており、さらには風邪の診療の自己負担を7割に引き上げ、軽度のデイサービスは全額自己負担、デイケアは3割自己負担、これでもかといわんばかりの徹底した国民収奪路線が浮上してきている。こんなものがなぜ「成長戦略」なのか、開いた口が塞がらない。

低賃金、雇用不安、低所得者層の現状を固定化するばかりか、さらに一層のひどい格差を持ち込み、社会保障を切り捨て、庶民の負担を一層増大させる、その上の、インフレ政策の推進は、低所得者層をさらに苦しめる生活破壊路線であり、やることなすこと、これではまるで「成長」とは逆方向をひた走る”アベコベノミクス”である。安倍首相にとっては所詮、経済はその場しのぎの粉飾でしかないのであろう。

<<安倍・橋下=極右改憲大連合>>

安倍首相の本音は、こうしたアベノミクスの本質が露呈してくる前に、参院選まではなんとか明るいバラ色路線で切り抜けられればいい、絶対多数を確保できさえすれば、弱肉強食の市場原理主義路線が大手をふろうと、経済は成り行き任せで、本来の使命と心得るウルトラ保守回帰路線に疾走する、ということであろう。そしてすでに参院選前から、高支持率にほくそ笑み、それに浮かれ出したのであろう、「国のかたち」を変えるなどと、前のめりに憲法9条改悪に向けた本音を吐露しだし、アベノミクス+憲法改正を参院選の争点として既成事実化させようと乗り出したのである。

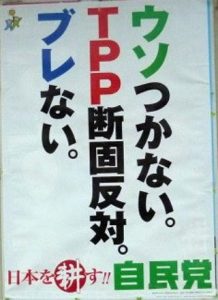

こうして自民党の石破幹事長は4/13の読売テレビの番組で、憲法改正の発議要件を緩和する96条改正は、将来的な9条改正を視野に入れた対応だとの認識を表明し、96条改正が国民投票にかけられた場合に「国民は(9条改正を)念頭に置いて投票していただきたい。国の在り方が変わるという認識を持って(投票すべきだ)」と述べ、そして自民党憲法改正推進本部の保利耕輔本部長は、96条改正の今国会提出の可能性にまで言及する事態である。

これに呼応するかのように、日本維新の会の橋下徹共同代表は3/30の同党大会で、「日本国憲法が、ありえない国際社会観を掲げたことがものすごい問題だ」と日本国憲法前文を攻撃し、憲法前文の規定を「ユートピア的発想による自衛権の放棄」として削除し、不戦の決意や平和的生存権の規定を削除した自民党改憲案と同一路線に並び立つことを公式に宣言したのである。同じ維新の共同代表である石原氏は「あえて忠告するが、必ず公明党が足手まといになる」と述べて、安倍首相に、連立を組む同党との関係を見直すよう促し、4/9に会談した安倍首相と橋下徹日本維新共同代表は、改憲発議要件を現行の衆参両院議員の「3分の2」以上の賛成から過半数の賛成に緩和すべきとの認識で一致したとされ、ここに安倍自民党と橋下日本維新の会という、極右政治家が憲法改悪という共通目標に向かって手を結ぶ、最悪の改憲大連合がすでに動き出しているのである。

9条と主権在民、基本的人権を頂点とする平和憲法にとって戦後最大の危機が訪れており、あらゆる平和・民主勢力、様々な市民運動や何よりも圧倒的な多数の個人が結集し、団結し、統一して、広範な反撃を組織する試練に立たされていると言えよう。

(生駒 敬)

【出典】 アサート No.425 2013年4月27日