<<「過去最大の下げ幅」>>

8/5、月曜日、東京株式市場の日経平均株価(225種)の終値は、前週末比4451円28銭安の3万1458円42銭に暴落。12%の下落で、終値の下げ幅としては、歴史的なニューヨーク株式市場の大暴落「ブラックマンデー」の翌日の1987年10月20日に付けた3836円48銭を超え、史上最大の暴落となった。

ジャパニック・マンデー:あらゆるものが暴落し、パニック売りで、日本の債券、株式はストップ安に突入(Japanic Monday: Japanese Bonds, Stocks Halted After Plunging Into Bear Market As Everything Crashes Everywhere)と、報じられる事態である。

取引中の下げ幅は、一時4753円を記録している。三井住友FGを始め、多くの銘柄がストップ安に追い込まれ、大阪取引所で行われている日経平均先物売買などでは一時、強制的に取引を停止する「サーキットブレーカー」が発令される事態であった。前営業日の8/2には、前日比2216円安と、過去2番目の下げ幅を更新したばかりで、2営業日連続の暴落であった。日経平均株価は、わずか3週間前に史上最高値を記録したばかりであったものが、この急変である。年間の上昇分をすべて帳消しにしただけでなく、先週の日銀会合以降で、15%もの下落である。

取引中の下げ幅は、一時4753円を記録している。三井住友FGを始め、多くの銘柄がストップ安に追い込まれ、大阪取引所で行われている日経平均先物売買などでは一時、強制的に取引を停止する「サーキットブレーカー」が発令される事態であった。前営業日の8/2には、前日比2216円安と、過去2番目の下げ幅を更新したばかりで、2営業日連続の暴落であった。日経平均株価は、わずか3週間前に史上最高値を記録したばかりであったものが、この急変である。年間の上昇分をすべて帳消しにしただけでなく、先週の日銀会合以降で、15%もの下落である。

この3日間ベースでは、TOPIXは1959年以来最大の下落を記録し、ハイテク企業と銀行がTOPIX下落の最大要因となっている。円はキャリートレード解消でドルに対して3%以上急騰し、先月の安値から実に14%の上昇である。TOPIX指数は、7月のピークから20%もの下落である。

10年国債の利回りが1999年以来最大の下落に向かい、銀行株は下落、指数先物のサーキットブレーカーは複数回作動する事態であった。

日銀が7/31に利上げを行って以来、TOPIXの33業種グループはすべて下落している。この日銀の利上げが、輸出企業の収益見通しにマイナス影響を与えるとしても、利上げの恩恵を受けるはずだとされていた保険会社や銀行でさえ、最大の損失を被る、皮肉な事態の展開である。三菱UFJフィナンシャル・グループの株価は利回りが急落したため、過去最大の21%の下落を記録している。みずほの株価は2020年3月以来最大の12%下落である。

日銀の利上げを見越して、かつては市場上昇の主因だった外国人投資家は、直近1週間で、日本の現物株と先物を合わせて1兆5600億円(107億ドル)の純売却を行っている。「売りが売りを呼ぶ」事態、先物を中心に売る段階はとうに過ぎ去り、買いポジションの損切りを中心とした「リスク回避の売り」が行われている」のだと言えよう。

<<「サムルール」の発動>>

もちろん、この歴史的な暴落は、日本だけではない。韓国の総合株価指数(KOSPI)は8.77%、台湾の加権指数は8.35%下落し、いずれも過去最大の下げ幅に。シンガポールSTも4.09%安と、東南アジアでも各地で暴落が波及し、イギリス、ドイツ、フランスの主要指標がそれぞれすでに市場開始とともに下落を記録しだしている。トルコ・イスタンブル市場では取引開始直後、前日比6.72%安の大幅下落を受け、ここでも強制的に取引を停止する「サーキットブレーカー」が発動されている。欧州のSTOXX銀行株指数は直近、週7.8%下落し、イタリアの銀行株は8.6%下落している。英国10年債利回りは27ベーシスポイント下落し、ドイツ国債利回りは23ベーシスポイント下落して6カ月ぶりの低水準の2.17%となった。

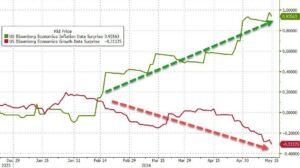

こうした事態の引き金となったのは、米国経済が、実はすでにスタグフレーションと言う不況に突入しており、いよいよその明確な兆候が露呈してきているという事態の急速な展開である。

8/2、米労働省は雇用統計を発表したのであるが、雇用成長は7月に急激に鈍化し、失業率が予想外に3年ぶりの高水準に上昇、4カ月連続で4.3%に上昇し、2021年10月以来の高水準の失業率となり、景気が後退し、不況に突入する指標、いわゆるサムルールの発動となったことである。

このルールは、失業率の3か月移動平均が12か月の最低値より少なくとも0.5パーセントポイント高い場合に景気後退の可能性が高いと規定している。過去3か月間の失業率は平均4.13%で、2023年7月の3.5%より0.63パーセントポイント高い。しかもこのサムルールは1970年以来のすべての景気後退を正確に予測してきたのであった。

FRBのジェローム・パウエル議長は、7/31の記者会見で、このルールについての質問に「これは、何かが起こらなければならないと告げる経済ルールとは異なります」と答えたのであるが、市場は、そうは見なさなかったのである。そして現実に、全米の大企業が引き続き人員削減を行っており、失業率がさらに上昇することは避けられない事態である。先週インテルは「従業員の15%を削減する」と発表、約1万7000人の雇用削減である。過去12か月間で企業破産申請が40.3%増加し、過去1年間で破産申請件数は16.2%増加し、2024年第2四半期だけでも132,710件の新規申請があった。多数の企業が倒産し、商業用不動産の価値は急落している…銀行は不良化した商業用不動産ローンの巨大な山を抱えている、のが実態なのである。 すでに7/26の終値では、米国上位500社の株式を追跡するS&P 500指数は、1日で2%、週間で2.1%下落し、4月中旬

の週間3%の急落以来最大の下落となり、アマゾン、アップル、ネットフリックス、グーグルなどの銘柄で構成されるテクノロジー株中心のナスダック総合指数は、セッションで2.5%、週間で3.4%下落して終了。米国株式市場の最も広範な指標であるダウ工業株30種平均は、約1.6%、週では2.2%下落していたのである。

ここで重要なのは、進行中の危機が世界規模で拡大していることである。しかもこの危機が、イスラエルとイランの戦争、バイデン・ネタニヤフ両政権が推し進

める劇的な世界戦争への拡大が差し迫っている事態の中で生じていることである。

最悪の事態をストップさせる事態打開のカギは、やはり、緊張激化・制裁発動・戦争挑発政策を止めさせ、大胆な世界的な緊張緩和・平和政策と一体となった統一戦線の拡大である。

(生駒 敬)