【投稿】小泉「脱原発」発言とエネルギー基本計画

-日本を舞台にした国際核勢力・脱核勢力の暗闘-

福井 杉本達也

1 小泉元首相の「脱原発」発言は財界の意向を汲んだものである

小泉純一郎元首相が脱原発の考えを持っていることが公になったのは8月26日付けの毎日新聞・山田隆男のコラム「風知草」である。フィンランドの核廃棄物最終処分場「オンカロ」を見学に行った小泉氏は「10万年だよ。300年後に考える(見直す)っていうんだけど、みんな死んでるよ。日本の場合、そもそも捨て場所がない。原発ゼロしかないよ」と述べたという。脱原発派の中には過去の米金融資本に追随し新自由主義的政策を推しすすめた小泉氏の「原発ゼロ」に拒否反応を示す者が少なからずいる。元ヨルダン大使の天木直人氏も「この国の権力構造は原発事故でさえも微動だにしないということだ。小泉脱原発発言がそれを覆せるとでもいうのだろうか」(ブログ:2013.12.17)と小泉氏の脱原発発言には否定的だ。小泉氏は2007年の首相引退後「国際公共政策研究センター」顧問に収まっている。同センターは東京日本橋室町の三井本館内にある。トヨタの奥田碩元経団連会長が各企業を回り設立した財界丸抱えの「隠居所」である。

小泉氏の脱原発の発言は小泉氏1人の意見ではない。トヨタをはじめとする自動車産業や財界の意向を汲んだ発言である。財界関係には官僚機構に追随せざるを得ない者も多いが、脱原発の方向を持つ者もいる。しかし、現在は表に出るものは少ない。財界人自ら発言するには危険すぎる。国家官僚組織に潰される恐れもある。そこで、小泉氏に言わせているのである。

しかし、1点気がかりなことがある。小泉氏は「核廃棄物最終処分場」を原発の一番の問題点として取り上げるが、果たしてそうなのか。

2 官僚機構に巣食う危険な核武装論者

総合資源エネルギー調査会は経産大臣の諮問機関であるが、2013年6月に改正した政令により、身軽な「基本政策分科会」を設け、脱原発派は排除し極少数の人間で原子力政策の基本的な枠組みを全部決めてしまう体制にした。「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。」としている。要するに官僚に都合の良い人選をし、調査会の議論を主導するという意味である。

日本の官僚機構には外務省・経済産業省・文科省(旧科学技術庁)などを中心に、固い核武装論者が存在する。核武装論者は日本の国民が核で汚染されようが日本国土が崩壊しようがどうでもよいと考えている。これらのグループは米軍産複合体の指令のもとに動いている。

外務省出身で元外相の川口順子は「高レベル放射性廃棄物の体積を減らし、エネルギー源を確保する観点から、再処理を含めた核燃料サイクルが日本には必要だ」と主張。「日本が再処理をやめたからといって、他国が核武装をやめるとは限らない。すでに世界に存在する核不拡散の枠組みを強化する方がいい」と述べている。総合資源エネルギー調査会委員で京大原子炉実験所教授の山名元は「日本という現実のなかで、オープンサイクル(直接処分)がいいか、クローズドサイクル(再処理)がいいか。もし日本が原子力をやめるなら直接処分を選ぶと思う。だが、再処理は廃棄物管理の意味でも重要だ。使用済み核燃料の保管量を減らすという意味では再処理した方がいい。長期間、地上で保管するロングタームストレージ(中間貯蔵)は究極の解にはなっていない。」として再処理を諦めていない。(朝日新聞デジタル版:2013.12.17)再処理とは核兵器の原料であるプルトニウムを抽出するということである。

3 エネルギー基本計画の「原発は基盤となる重要なベース電源」は核兵器を諦めない・「最終処分場を国が決定する」は核のための強制収用と読む

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会は12月13日、民主党政権の「原発ゼロ」方針を転換し『エネルギー基本計画』に原発は「基盤となる重要なベース電源」と書き込んだ。一旦事故を起こせば国家を崩壊させる原発がどうして「基盤」となるのか。一方、福島原発事故を「真摯に反省する」という言葉だけは書き込んだもの、原因追及を放棄し、ひたすら「再稼働」に邁進するという恐るべき愚鈍である。「核燃料サイクル」は「着実に推進する」とし、「高レベル放射性廃棄物については、国が前面に立って最終処分に向けた取組を進める」と書く。「核燃料サイクル」はプルトニウムを取り出すことであり、「最終処分」はその後始末である。最終処分場が決まらないので、用地を強制収用により確保するという意思である。これはもう福島原発事故の原因追及も事故処理も放棄し、国民を放射能に曝してでも核兵器を追求するという恐るべき国際的・国内的宣戦布告の文書である。

さらに、基本政策分科会にはおまけが付く。11月28日の会議ではマリア・ファンデルフーフェン IEA事務局長の、又、 12月6日にはチャールズ・エビンジャー米ブルッキングス研究所長の「この案は、リアリズムに立って方向性を示したものと評価できる。」と属国の計画にお墨付きを与えている。ブルッキングス研究所はロックフェラーとカーネギーの資金で設立した軍事シンクタンクである(参照:広瀬隆)。

4 核燃料プールの核爆発で政策を変更した米原子力規制委員会

軍産複合体以外の勢力はどう考えているのか。米原子力規制委員会(NRC)のアリソン・マクファーレン委員長は「敷地内のプールで使用済み核燃料を保管することは問題が多い。東京電力福島第一原発事故の教訓を踏まえ、米原子力規制委員会(NRC)もプールに水位計をつけるなどの対策を指示した。水がなくてもよい乾式の貯蔵に早期転換するかどうかの評価を行っている。米国では多くの原発が廃炉に向かっている。5基が既に停止された。使用済み燃料をいかに管理するかは、今後ますます重要な問題になってくる。」(朝日新聞デジタル版:2013.12.17)とする。少なくとも使用済み核燃料を燃料プールに保管することの危険性は十分認識し、乾式貯蔵=暫定保管の道を探っている。

米国の資源・安全保障問題研究所長のゴードン・トンプソンも「六ケ所再処理工場が事故や人為的な攻撃を受けた場合の放射線リスクについて話したい。3カ所の使用済み核燃料貯蔵プールに、セシウム137でそれぞれ500京ベクレルの放射能が含まれる。タンク2基にもそれぞれ140京ベクレルがふくまれる。非常に小さなところに、大量の放射性物質をとじこめている。万が一、攻撃を受けたら、プールに大量に蓄えられた放射性物質が放出されてしまう。確率は低いとしても事故やテロがいったん発生したら、歴史に残ってしまうような影響が出る。日本原燃も原子力規制委員会も、リスクを過小評価しているのではないか。より安全な選択肢は、使用済み核燃料を乾式キャスクに貯蔵することだ。」と述べ、使用済み核燃料のプール保管の危険性と乾式貯蔵を提起している。再処理に経済的なメリットはない。施設の除染や、新たな事故の危険、核テロリズムのおそれや、核拡散につながってしまうという問題もある。

プリンストン大学名誉教授、核物理学者のフランク・フォンヒッペルも「再処理という「わな」から、いかに抜け出すかが日本の課題だ。使用済み核燃料を再処理せずに、乾式キャスクに貯蔵することが安全で、安く、クリーンだ。福島第一原発の建屋は津波で浸水したが、敷地内にあった乾式キャスクには安全上の問題がなかった。」と福島第一原発事故の経験を踏まえ、乾式貯蔵方式を支持する(同:朝日新聞デジタル版)。

5 日本を舞台に暗闘を繰り広げる米軍産複合体とそれに反対する勢力

福島第一原発は原爆17,000発分の放射能を抱えている。今後、地震や津波などで全交流電源が再びストップし崩壊した原子炉や核燃料プールの冷却ができなくなれば、これらの放射能が再び日本のみならず世界に撒き散らされることになる。その場合、米軍横須賀基地・横田基地・沖縄基地のみならず米国本土さえも無事ではすまない。

第二次世界大戦中、ウラン資源に恵まれず、産業基盤が弱くウラン濃縮もままならなかった当時の日本で低濃縮ウランと水を合わせた原子爆弾を考えた。福島第一の崩壊した原子炉や核燃料プールは理化学研究所の仁科芳雄が構想した「原子炉爆弾」そのもの=「原子炉を制御せずに暴走状態に置くこと」(山崎正勝:『日本の核開発』)である。

小泉氏は核の最終処分場がないから「脱原発」だという。しかし、それは彼の本音ではない。核爆弾の原料を作り出す装置でしかないはずだった軽水炉そのものが核爆弾であるというところに核心がある(ミサイルに搭載するには大きすぎるが潜水艦で運ぶことは可能であり、威力は地球を消滅させるほど巨大である)。プルトニウム分離という高度な技術を要することなく事実上の核兵器がそこにある。これは米ロ中英仏などによる恐怖の均衡としての国際核戦力体系を根底からひっくり返すものとなる。しかし、それをあからさまに発言することは軍産複合体勢力の逆鱗に触れることになる。小泉氏は言葉を選んで発言しているものと思われる。日本の原発を再稼働させないことができるか、全世界の人々を放射能の恐怖に落とし込むのか、国内外の勢力が入り乱れて闘いが始まっている。

【出典】 アサート No.433 2013年12月28日

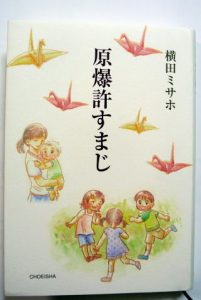

ミサホさんは、広島の原爆投下を、呉の海軍工廠で経験されている。島根県立大田高等女学校4年生の時、学徒動員で働く朝、閃光と「きのこ雲」に遭遇、その後、敗戦で動員が解除され、大田市への帰路、焼け野原の広島市内に衝撃を受ける、この体験が、ミサホさんの原点である。

ミサホさんは、広島の原爆投下を、呉の海軍工廠で経験されている。島根県立大田高等女学校4年生の時、学徒動員で働く朝、閃光と「きのこ雲」に遭遇、その後、敗戦で動員が解除され、大田市への帰路、焼け野原の広島市内に衝撃を受ける、この体験が、ミサホさんの原点である。