【最近の投稿一覧】

6月28日【投稿】イラン核施設攻撃と停戦の真相

6月24日【投稿】トランプ大統領:「12日間戦争」終結の虚構

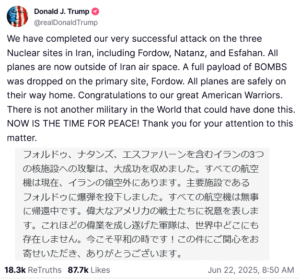

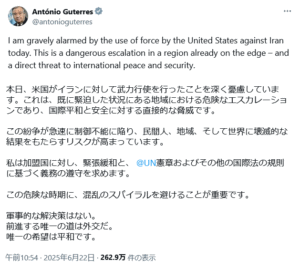

6月22日【投稿】トランプ米政権:対イラン直接爆撃、泥沼の幕開け

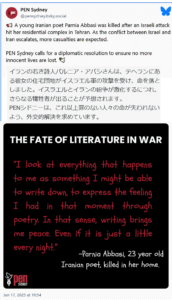

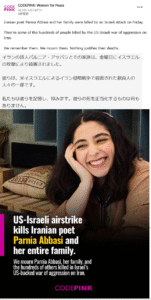

6月19日【転載】反戦の声、イスラエルの爆撃で殺害されたイラン人詩人パルニア・アッバシさんを追悼

6月18日【投稿】危険な乱心・トランプ:イランに「無条件降伏」を要求

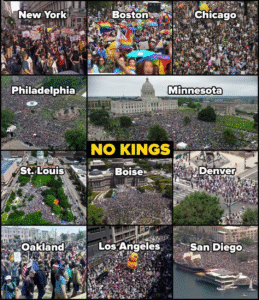

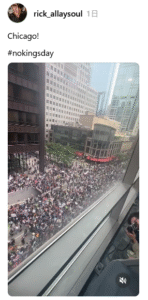

6月16日【投稿】「ノー・キングス」デー:全米各地で500万人以上

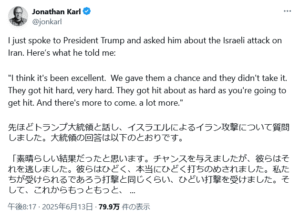

6月14日【投稿】トランプ大統領:イラン奇襲攻撃「素晴らしい」と礼賛

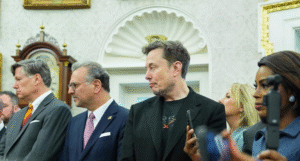

6月6日【投稿】トランプ・マスク、蜜月から破局へ

5月25日【転載】11歳のヤキーン・ハマド:ガザ最年少のメディア活動家、イスラエルの空爆で死亡

5月24日【投稿】「一番困っている」国民の生活を守るには消費税減税しかない、財源は「外為特会」だ

5月24日【投稿】トランプ 氏 : 歯止めなきデマゴーグ政権を露呈

5月15日【投稿】トランプ関税の敗北--経済危機論(163)

5月12日【投稿】印パ戦争と排外主義の罠

5月10日【翻訳】何故に米価は上がり続けているのであろうか ?(後編)

5月4日【投稿】トランプ : 対中国全面禁輸へのエスカレート--経済危機論(162)

5月1日【翻訳】何故に米価は上がり続けているのであろうか ?(前編)

4月26日【投稿】トランプ関税:後退と妥協へのディール--経済危機論(161)

4月26日【投稿】 「NEXUS 情報の人類史」を読んで

4月25日【書評】『日本経済の死角』河野龍太郎著 ちくま新書

4月22日【投稿】問題は「トランプ関税」ではなく米国のデフォルト危機

4月20日【投稿】反トランプ抗議デモ:全米規模へ拡大

4月13日【投稿】トランプ関税の混迷--経済危機論(160)

4月10日【翻訳】America なしでは the West ばらばらになり、枯れしぼみ、死んでしまうであろう

4月6日【投稿】「アメリカの驚くべき自傷行為」--経済危機論(159)

4月1日【投稿】「ヤルタ2.0」

3月30日【投稿】トランプ関税のエスカレーション--経済危機論(158)

3月19日【投稿】プーチン・トランプ電話会談、デタントへの前進と障碍

3月11日【投稿】トランプ関税:株価暴落を加速--経済危機論(157)

3月6日【投稿】トランプ関税戦争:世界恐慌への警告--経済危機論(156)

3月3日【投稿】トランプ・ゼレンスキー会談の決裂

3月2日【投稿】トランプ:対ウクライナで「平和」、対イスラエルで戦争拡大

2月26日【投稿】トランプ路線、拒否するEUの混迷

2月22日【投稿】西欧の敗北

2月16日【投稿】米ロ会談:軍事対決から外交への転換点

2月11日【投稿】内政干渉・政府転覆組織:米国際開発庁(USAID)の閉鎖と日本への影響

2月8日【投稿】トランプ:米軍ガザ「占領」のドタバタ

2月5日【投稿】「デープシーク(DeepSeek)ショック」

2月2日【投稿】トランプ政権:関税戦争の開始--経済危機論(155)

2月2日【投稿】トランプの「パリ協定」脱退とグローバル・サウス

1月31日【投稿】レーガン空港・航空機墜落事故とトランプ政権

1月22日【投稿】「帝国」再建に挑む:トランプ政権--経済危機論(154)

1月22日【書評】『反米の選択―トランプ再来で増大する“従属”のコスト』大西広著

1月18日【書評】『失われた1100兆円を奪還せよ』吉田繁治著

1月16日【投稿】ガザ和平:イスラエルとハマスの停戦合意

1月9日 【投稿】「米国の友人になることは致命的である」―バイデン大統領による日本製鉄のUSスチール買収阻止―

1月5日 【投稿】“歴史の教訓に学ばぬ”「エネルギー基本計画」改定案という作文

1月5日 【翻訳】中国は、U.S. Steel 買収商談が揺らぐことを望んでいる

12月31日【投稿】移民排除:トランプ陣営、亀裂拡大--経済危機論(153)

12月25日【投稿】トランプ次期政権の失速と破綻--経済危機論(152)

12月17日【投稿】韓国戒厳令と尹大統領の弾劾―そして属国日本は

12月15日【投稿】中東危機:米・イスラエル、イラン核施設攻撃へのエスカレート

11月22日【投稿】バイデン政権、退任直前の危険な世界戦争拡大への挑発

11月18日【投稿】「103万円の壁」と国民負担率の考え方

11月10日【投稿】トランプ勝利と日本の針路

11月6日 【投稿】米大統領選:バイデン/ハリス政権の敗北

10月30日【投稿】総選挙結果について(福井の事例を含め)

10月29日【投稿】衆院選:自公政権の大敗と流動化

10月29日【投稿】総選挙結果について

10月27日【書評】『大阪市立大学同級生が見た連合赤軍 森恒夫の実像』

10月23日【投稿】戦争挑発拡大と米大統領選--経済危機論(151)

10月12日【投稿】被団協・ノーベル平和賞受賞 vs. 石破首相「核共有」

10月2日【投稿】米/イスラエル:中東全面戦争への共謀--経済危機論(150)

【archive 情報】

2023年5月1日

「MG-archive」に新しい頁を追加しました。

民学同第3次分裂

2023年4月1日

「MG-archive」に以下のページを追加しました。

(<民学同第2次分裂について>のページに、以下の2項目を追加。

(B)「分裂大会強行」 → 統一会議結成へ

(C)再建12回大会開催 → 中央委員会確立

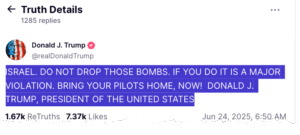

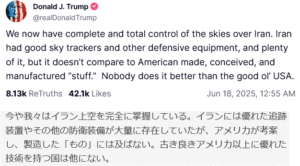

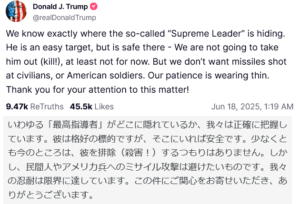

トランプ大統領は、こうした危うい事態の進展にいら立ち、「イスラエルよ、爆弾を投下しないでくれ。もし投下したら、重大な違反だ。今すぐパイロットを帰国させろ!」と投稿し、 「イスラエルにもイランにも満足していない」、「どちらも「自分たちが何をしているのか分かっていない」と、怒りをぶちまけている。

トランプ大統領は、こうした危うい事態の進展にいら立ち、「イスラエルよ、爆弾を投下しないでくれ。もし投下したら、重大な違反だ。今すぐパイロットを帰国させろ!」と投稿し、 「イスラエルにもイランにも満足していない」、「どちらも「自分たちが何をしているのか分かっていない」と、怒りをぶちまけている。

日常的にこんな経験をした人は多い。これらは、どんなサイトを見たのか、ユーザーが何に関心をもっているのか、という情報が収集され、そのデータに基づいて、ユーザーのPCやスマホに表示されているのだが、ユーザーが知らないうちに情報が集積され商品の販売促進に利用されている。

日常的にこんな経験をした人は多い。これらは、どんなサイトを見たのか、ユーザーが何に関心をもっているのか、という情報が収集され、そのデータに基づいて、ユーザーのPCやスマホに表示されているのだが、ユーザーが知らないうちに情報が集積され商品の販売促進に利用されている。